최근 시진핑 중국 국가주석의 건강 이상설과 실각설이 해외 언론을 중심으로 연이어 제기되고 있습니다.

하지만 이에 대한 중국 관영 매체의 반응은 오히려 시 주석의 '건재함'을 강조하는 모습으로 나타났죠.

과연 우리는 이를 액면 그대로 받아들일 수 있을까요?

이번 포스팅에서는 시진핑 실각설의 배경과 함께, 중국 정치권의 흐름을 통해 권력 재편 가능성을 분석해 봅니다.

시진핑의 ‘건재 퍼포먼스’는 무엇을 말하는가?

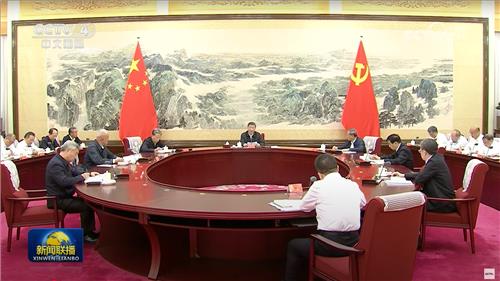

최근 며칠 사이, 시진핑은 중앙재경위원회 제6차 회의, 중앙정치국 집단학습, 당 협조기구 회의 등을 직접 주재하며 활발한 정치 일정을 소화하고 있습니다.

관영 CCTV와 신화통신은 이를 대대적으로 보도하며 "시진핑은 권력 중심에 여전히 있다"고 강조했지만, 오히려 그 빈도와 강도는 지나치게 '과시적'이라는 인상을 지울 수 없습니다.

이는 일종의 정치적 퍼포먼스로, 내부적으로 흔들리는 정권 기반을 다잡기 위한 전략으로도 해석됩니다.

역사적으로 중국 공산당은 위기 상황에서 지도자의 권위와 이미지 재건을 위해 비슷한 방식으로 대응해 왔습니다.

중국 권력 교체, ‘소리 없이’ 진행되는 전통

중국은 권력 교체를 할 때 정면충돌을 피하고 점진적인 전환을 선호합니다.

마오쩌둥에서 덩샤오핑, 장쩌민, 후진타오까지 권력이 옮겨갈 때도 공공연한 ‘쿠데타’는 없었습니다.

대신, 권력자는 상징적인 위치를 지키면서 실권은 점진적으로 후계자에게 넘어가는 방식이었죠.

최근 떠오르는 인물들—장여우샤(중앙군사위 1부주석), 딩쉐샹(국무원 부총리), 천지닝(상하이 당서기)—은 각기 다른 파벌 기반과 정치적 후견인을 가지고 있습니다.

이들이 동시에 부상하고 있다는 점은, 중국 내부에서 차세대 권력 삼두체제 형성이 이미 논의되고 있다는 신호일 수 있습니다.

건강 이상설의 배경: 단순한 루머일까, 혹은 ‘관리된 유출’일까?

시진핑의 건강 이상설은 2023년 말부터 본격적으로 돌기 시작했습니다.

특히 작년과 올해 초, 시 주석이 주요 외교 무대나 회의에 모습을 보이지 않은 시기가 있었고, 그로 인해 의혹은 증폭됐죠.

문제는 이러한 정보가 단순한 루머가 아니라, 중국 내부 고위 관계자들이 서방 정보망을 통해 ‘관리된 신호’로 흘렸을 가능성입니다. 실제로 미국의 전 국가안보보좌관 마이클 플린은 최근 SNS를 통해 “중국 내 권력 교체가 분명히 일어나고 있다”고 언급하며 주목을 끌었습니다.

시진핑의 실질적 권한, 이미 제한됐을 수도

최근 신화통신 보도에서 시진핑은 “권력 운용의 구멍을 찾아야 한다”, “자기 혁명의 줄을 더 단단히 잡아야 한다”고 강조했습니다.

이는 단순한 정치 원칙이 아닌, 현재 권력 구조 내부에 위기감이 감지되고 있다는 정황 증거로 볼 수 있습니다.

특히 당 중앙 의사결정 협조기구의 제도화는 '집단지도체제' 회귀의 가능성을 열어놓는 조치이기도 합니다.

이 기구는 당중앙이 권력을 집중적으로 행사하기보다 다양한 파벌과 기능조직이 협조하도록 설계되어 있습니다.

이는 시진핑 1인체제의 균열을 반영하는 제도적 변화로도 읽힙니다.

향후 전망: ‘포스트 시진핑’ 체제로의 전환?

플린 전 보좌관은 장여우샤, 딩쉐샹, 천지닝 세 인물이 차기 지도자 트로이카가 될 수 있다고 분석했습니다.

이들은 각각 군권, 당권, 행정권을 맡는 방식으로 역할이 분배될 가능성이 큽니다.

동시에 원자바오, 후진타오 등 당 원로들도 영향력을 회복하면서, 시진핑을 향한 체면을 살리는 퇴진 협상이 물밑에서 이루어질 가능성도 제기됩니다.

단, 일부 강경파 가령 장여우샤 등은 ‘전면적 청산’을 주장하는 것으로 알려져, 향후 중국 정치의 안정성 여부는 여전히 유동적입니다.

결론: 시진핑의 ‘건재’는 정치적 연출일 수 있다

요약하자면, 시진핑은 공식석상에서는 활발하게 등장하며 건재함을 과시하고 있지만, 실질적인 권력은 점진적으로 분산되거나 제한되고 있을 가능성이 큽니다.

이는 중국의 정치 전통에 부합하는 동시에, 내부적으로는 ‘포스트 시진핑’ 체제 구축 작업이 진행 중임을 암시합니다.

우리 한국을 비롯한 주변국은 이러한 정세 흐름을 민감하게 감지하고, 대중외교와 안보, 경제 전략 전반에 걸쳐 정밀하고 유연한 대응 전략을 세울 필요가 있습니다.

'중국 정치' 카테고리의 다른 글

| 시진핑 권력 흔들리나? 중국 정치 지형에 불어오는 변화의 조짐 (12) | 2025.07.04 |

|---|---|

| 중국 지방정부 재정 위기: 원인, 현황, 그리고 향후 전망 (1) | 2025.07.03 |

| 시진핑 실각과 중국 권력 교체의 파장: 한국과 세계는 어떻게 변할까? (2) | 2025.07.01 |

| 시진핑 vs 홍얼다이: 중국 권력의 숨겨진 내전 (6) | 2025.06.30 |

| 중국 관료사회 금주령, 중국판 김영란법? 그 의미와 배경은? (1) | 2025.06.28 |